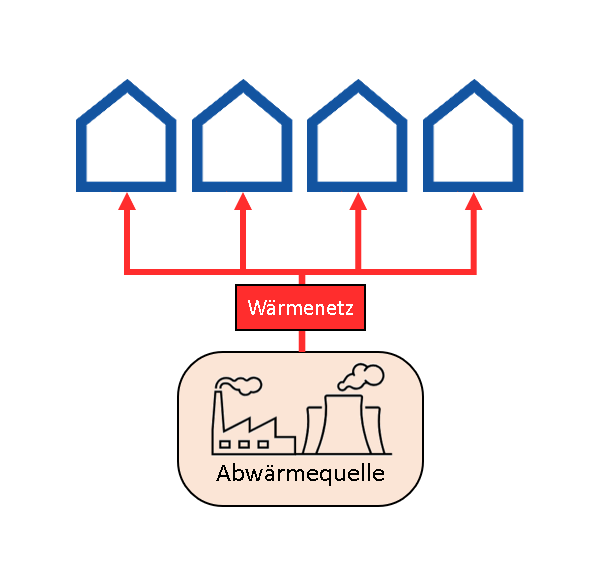

Abwärmebasierte Quartiersversorgung

Konzept

Beschreibung:

Wärme, die als Nebenprodukt bei beispielsweise industriellen oder gewerblichen Prozessen anfällt, wird unter dem Begriff Abwärme zusammengefasst. Diese Wärme wird häufig ungenutzt an die Umwelt abgegeben. Da der Energiebedarf für Raum- und Prozesswärme für circa ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich ist, kommt dem Wärmebereich eine große Rolle in der Energiewende hin zu einer klimaneutralen Energierzeugung zu. Durch eine Nutzung dieser ungenutzten Energie aus Abwärmeströmen kann der Wirkungsgrad des vorangegangenen Prozesses erhöht und die zusätzlich benötigte Energie für beispielsweise Heizwärme verringert werden. Abwärme kann somit einen bedeutenden Beitrag zur Wärmewende und der Dekarbonisierung unserer Wärmeversorgung leisten.

Je nach Temperaturniveau und Standortbedingungen kann die Abwärme für unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Beispielsweise kann Strom oder über eine Sorptionskältemaschine Kühlleistung erzeugt werden. In der Regel wird die Wärme allerdings direkt zum Erwärmen von Heiz- oder Trinkwarmwasser verwendet. Dabei hängt die Temperatur der Abwärme maßgeblich vom vorangegangenen Prozess ab und beeinflusst stark ihre möglichen Anwendungen. In der Regel wird Abwärme in Wärmenetze eingespeist, die je nach vorhandenen Äbwärmetemperaturen einen anderen Netzbetrieb zu unterschiedlichen Temperaturen benötigen. Bei hohen Abwärmetemperaturen kann diese direkt in klassischen Fern- oder Nahwärmenetzen genutzt werden. Bei geringeren Temperaturen besteht die Möglichkeit, das Temperaturniveau vor der Einspeisung zusätzlich zentral anzuheben oder die Wärme in ein Niedertemperaturnetz einzuspeisen. Niedertemperturnetze können bei einer deutlich geringeren Temperatur und mit geringeren Netzverlusten betrieben werden, setzen jedoch zur anschließenden Nutzung in zum Beispiel Wohngebäuden eine dezentrale Nacherhitzung voraus. Dazu wird häufig eine Kombination mit Wärmepumpen genutzt, um eine möglichst kostengünstige und umweltschonende Versorgung von Quartieren zu ermöglichen.

Anlagenschema:

Vorteile:

Abwärmebasierte Wärmenetze können eine günstige und umweltschonende Alternative zu einer klassischen Wärmeversorgung darstellen. Durch die Nutzung der Abwärme kann die Effizienz von industriellen oder gewerblichen Prozessen gesteigert werden. Die Einspeisung von Abwärme in Wärmenetze kann sowohl anbieterseitig als auch verbraucherseitig wirtschaftliche Vorteile generieren. Industrielle oder gewerbliche Anbieter mit hohen Mengen an Abwärme können durch zusätzliche Einnahmen ihre Betriebskosten senken und Verbraucher profitieren von einer günstigen Wärmeversorgung aus sonst ungenutzter Wärmeenergie. Dabei ist es möglich, die Abwärme in Wärmespeichern zwischenzuspeichern und eine zeitliche Trennung von Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch zu erreichen und die Flexibilität der Wärmenetze zu steigern. Durch eine Einbindung von Abwärme in vorhandene Fernwärmenetze kann der Primärenergie- und CO2-Faktor der angebotenen Fernwärme gesenkt werden. Da für die Erzeugung von Abwärme selbst kein Brennstoff verbrannt und keine Emissionen ausgestoßen werden, besitzt sie selbst keinen CO2– und Primärenergieanteil, sofern sie nicht durch einen zusätzlichen Prozess nacherhitzt oder durch zusätzliche Pumpen auf ein festes Druckniveau gehoben bzw. gehalten werden muss. Dadurch wird Abwärme nicht direkt durch schwankende Preise an den Brennstoffmärkten oder CO2-Preise beeinflusst und kann eine langfristige Preisstabilität ermöglichen.

Nachteile:

Abwärme ist nur ortsgebunden nutzbar, da es nur als Nebenprodukt durch industrielle oder gewerbliche Prozesse anfällt. Diese sind jedoch häufig nicht in der Nähe von Verbrauchern bzw. bestehenden Netzen angesiedelt. Eine Nutzung von Abwärme in Quartieren kann durch den Auf-/Ausbau von Wärmenetzen zu hohen Investitionskosten führen. Zusätzlich wird Wärme besonders in Bereich der Gebäudebeheizung vor allem in der Winterjahreshälfte bezogen. Dadurch fällt im Winter ein relativ hoher Bedarf an, der im Sommer stark abfällt. Zusätzlich zu saisonalen Schwankungen der Nachfrage fällt Abwärme in der Regel ebenfalls nicht konstant an und fluktuiert je nach Art und Auslastung des Produktionsprozesses. Beim Betrieb von beispielsweise Fernwärmenetzen mit Abwärme sollten ausreichend zusätzliche sichere und regelbare Wärmeerzeuger eingesetzt werden. Je nach Temperatur und Menge der verfügbaren Abwärme kann eine Nacherhitzung erforderlich sein, die mögliche CO2– und Primärenergieeinsparungen reduzieren können.

Geschäftsmodelle:

- Verkauf von Fernwärme

- Betrieb Wärmenetz

Technologien:

Themen: