Wasserstoffstrategien

Thema

Stichworte: H2, E-Fuel, Brennstoffzelle, chemischer Speicher, chemischer Energieträger, Methan, Elektrolyse

Beschreibung:

Wasserstoff (H2) ist ein chemisches Element, welches in der Atmosphäre gasförmig auftritt. Es ist als Energieträger geeignet, bringt allerdings auch einige Besonderheiten mit sich. Volumenbezogen hat Wasserstoff eine sehr geringe Energiedichte, massenbezogen allerdings eine sehr hohe. Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht kein CO2. Dennoch kann bei der Herstellung eine große Menge an CO2-Emissionen anfallen. Wasserstoff selbst kommt kaum natürlich auf der Erde vor, sondern liegt in den meisten Fällen in gebundener Form vor, zum Beispiel in organischen Molekülen oder im Wasser und muss daher erst unter hohem Energieaufwand abgetrennt werden. Wasserstoff ist damit ein Sekundärenergieträger und keine Energiequelle. Daher ist es aus Effizienzgründen immer sinnvoll, dass wenn möglich (regenerativer) Strom direkt eingesetzt wird und ansonsten andere (primäre) Energiequellen oder Energiespeicher. Wird Wasserstoff als Speicher für elektrische Energie genutzt, führen die vielen Umwandlungsschritte zu einem niedrigen Wirkungsgrad (ca. 20-35 %), wodurch Wasserstoff zu einem ineffizienten Energieträger, bzw. Speicher wird. Andere Speicher, wie z. B. Batterien oder Pumpspeicher, haben weitaus höhere Wirkungsgrade (>70 %) und sind damit effizienter. Bei chemischen Speichern, wie Wasserstoff, gibt es allerdings den Vorteil, dass die Energiedichte höher ist und daher mehr Energie gespeichert werden kann. Zudem kann der Wasserstoff über Wasserstoffnetze über weite Strecken transportiert werden und auch eine saisonale Langzeitspeicherung ist möglich.

Zur Herstellung von Wasserstoff gibt es viele verschiedene Verfahren, denen im allgemeinem Sprachgebrauch Farben zugeordnet werden. Grüner Wasserstoff wird mit regenerativem Strom mittels Elektrolyse gewonnen somit klimaneutral und ohne Ausstoß von THG-Emissionen hergestellt. Roter Wasserstoff wird ebenfalls mittels Elektrolyse, allerdings unter Verwendung von Atomenergie gewonnen. Demnach ist dieses Verfahren ebenfalls CO2-neutral.

Weitere wichtige Herstellungsverfahren sind z. B. die von blauem Wasserstoff, beim dem der Wasserstoff über Dampfreformierung aus fossilem Erdgas gewonnen wird, das CO2 aber dabei abgeschieden und gespeichert wird. Grauer Wasserstoff wird ebenfalls aus Erdgas gewonnen, hier wird das CO2 allerdings freigesetzt. Daneben gibt es viele weitere Farben, diese werden aber hier nicht näher erläutert. Aktuell ist die Reformierung von Erdgas ohne Speicherung von CO2 (grauer Wasserstoff) die häufigste Herstellungsmethode.

Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung für 2030

Durch die große Bedeutung von Wasserstoff und Wasserstofftechnologien für das Erreichen der Klimaneutralität im Jahr 2045 gibt es von der Bundesregierung die nationale Wasserstoffstrategie aus dem Jahr 2020, welche 2023 fortgeschrieben wurde.

Das Ziel der nationalen Wasserstoffstrategie ist es, die Emissionen in den Bereichen Industrie, Verkehr und Energie auf Basis von Wasserstoff-Technologien zu senken. Sie umfasst kurz-, mittel- und langfristige (bis 2030) Maßnahmen für Erzeugung, Transport und Nutzung von Wasserstoff und seinen Derivaten. Die oberste Prämisse der Strategie ist, dass Wasserstoff vorrangig dort eingesetzt wird, wo die direkte Nutzung von erneuerbaren Energien nicht möglich ist.

Damit bis 2030 eine ausreichende Verfügbarkeit von Wasserstoff in Deutschland besteht, soll die Elektrolysekapazität in Deutschland auf 10 Gigawatt ausgebaut und damit 30 bis 50 % des nationalen Wasserstoffbedarfs gedeckt werden können. Der Rest soll über Importe gedeckt werden.

Zudem sieht die Wasserstoffstrategie den Aus- bzw. Aufbau der zugehörigen Infrastruktur vor. Bis 2032 sollen mit einem 11.000 km langem Kernnetz alle großen Wasserstoff-Einspeiser mit allen großen Verbrauchern verbunden sein. (Zum Vergleich: Das heutige Erdgasnetz ist 511.000 km lang). Neben dem Leitungsnetz ist auch der Ausbau des Wasserstofftankstellennetzes geplant.

Wasserstoff in den Sektoren

Neben diesen Zielen soll Wasserstoff auch in den einzelnen Sektoren etabliert werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Wasserstoff in der Industrie, bei schweren Nutzfahrzeugen, im Luft- und Schiffsverkehr sowie der Energieversorgungssicherheit. Wie Wasserstoff in den einzelnen Sektoren zum Einsatz kommen kann, auch unabhängig von der nationalen Wasserstoffstrategie, wird in den folgenden Abschnitten erläutert:

Wasserstoff im Stromsektor

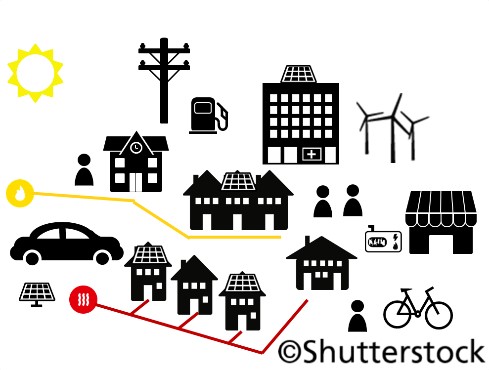

Im Stromsystem kann Wasserstoff zur Netzstabilisierung und Energieversorgungssicherheit beitragen und die hohen Fluktuationen der Solar- und Windenergie ausgleichen. Neben anderen Möglichkeiten kann Wasserstoff als Energiespeicher dienen. Bei einem Überschuss an erneuerbarer Energie wird Wasserstoff mit dem Strom über die Elektrolyse hergestellt und als chemischer Speicher z. B. in Kavernenspeichern gelagert. Bei einem Strombedarf, der nicht direkt durch regenerativen Strom gedeckt werden kann, wird der Wasserstoff zurückverstromt. Dies ist mit Brennstoffzellen oder wasserstofffähigen Gaskraftwerken möglich.

Wasserstoff in der Industrie

Im Industriesektor (insbesondere in der chemischen und Stahlindustrie) kann Wasserstoff in der Stromgewinnung, in der Prozesswärme und in Produktionsverfahren fossile Energieträger ersetzen und Emissionen einsparen. Auch ein Einsatz als Kühlmittel ist möglich. Hierbei müssen jedoch Produktionsverfahren umgestellt werden, was unter Umständen einen großen Aufwand bedeutet. Der Einsatz von Wasserstoff für die Klimaneutralität ist insbesondere in der Industrie wichtig, da es hier wenig bis keine Alternativen gibt. Viele industrielle Prozesse benötigen andernfalls fossile Rohstoffe und die nötigen hohen Prozesswärmeniveaus sind nicht über eine Elektrifizierung, sondern nur über Verbrennungsprozesse zu erreichen.

Wasserstoff im Verkehr

Wasserstoff im Verkehrssektor einzusetzen ist nur eine von vielen Optionen, den Verkehr zu dekarbonisieren. Bei PKWs lässt sich Wasserstoff auf zwei Arten einsetzen. Zum einen sind dies Brennstoffzellenfahrzeuge, zum anderen ist es möglich, Wasserstoff in einem herkömmlichen Verbrennungsmotor (für Erdgas) zu verwenden. Dazu muss Wasserstoff in Tanks transportiert werden, je nach Anwendungsfall muss das Gas aufwändig komprimiert oder durch starkes Abkühlen verflüssigt werden.

Aktuell ist die direkte Nutzung von erneuerbarem Strom in batterie-elektrisch betriebenen Fahrzeugen energieeffizienter, kostengünstiger und klimafreundlicher als die Nutzung von Wasserstoff und der Antrieb mit Wasserstoff sogar die volkswirtschaftlich teuerste Option aller alternativen Antriebe und Kraftstoffe. Der Vorteil von Wasserstoff gegenüber batterie-elektrisch betriebenen Fahrzeugen ist, dass die Reichweite höher ist und der Ladevorgang ähnlich schnell wie bei gewöhnlichen Verbrennungsmotoren ist.

Auf dieser Grundlage ist es besonders im Verkehr sinnvoll, Wasserstoff nur dort einzusetzen, wo es keine oder wenig effizientere Alternativen gibt. Das sind Bereiche mit hohem Energiebedarf oder großen Reichweitenanforderungen. Konkret ist das der Schwerlastverkehr, der Straßengüterfernverkehr und die Schiff- und Luftfahrt. Hierbei ist zu beachten, dass Wasserstoff nicht in jedem Fall als Endenergieträger fungieren kann. Durch die geringe volumenspezifische Energiedichte lässt sich Wasserstoff zum Beispiel nicht direkt im Luftverkehr einsetzen. Hierbei muss dieser mit Kohlenstoffdioxid über ein Syntheseverfahren zu Kohlenwasserstoffen (Benzin, Kerosin, Diesel) verarbeitet werden.

Wasserstoff im Gebäudesektor

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Nutzung von Wasserstoff zum Heizen. Zum einen kann mit einer Brennstoffzelle eine KWK-Anlage realisiert werden. Der entstehende Strom kann selbst genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Die anderen Möglichkeiten stellen die sogenannten H2-ready Heizkessel dar. Beim Heizen im Gebäudesektor gibt es allerdings mit z.B. Solarthermie, Geothermie, Umweltwärme oder unvermeidbarer Abwärme in Verbindung mit Wärmepumpen viele brennstofffreie, energieeffizientere und in der Regel kostengünstigere Alternativen.

Hierzu gibt es auch viele Stimmen, die konkret vor der Nutzung von Wasserstoff in Heizkesseln zur dezentralen Wärmeversorgung warnen. Beispielsweise ist auf der Seite des Umweltbundesamtes zu lesen: „Sollte der technisch mögliche Wechsel von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien bei den Gebäuden nicht gelingen und der ineffiziente Wasserstoff dann auch dort breit eingesetzt werden, sind die Energieeffizienzziele der Energieeffizienzstrategie 2050 kaum zu erreichen.“

Zu der Verwendung von Wasserstoff im Gebäude, bzw. Wärmesektor gibt es in der nationalen Wasserstoffstrategie keine Rahmenbedingungen. Die werden momentan im GEG, in der Wärmeplanung und im europäischen Gasmarktpaket weiterentwickelt.