KWK im Gebäude

Konzept

Stichworte: Dezentrale Wärmeversorgung, effiziente Wärmeversorgung, effizient, EFH, MFH, Eigenverbrauch, energetische Sanierung, energieeffiziente Gebäude, Energieeinsparung, gekoppelte Erzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, KWKK, Privatkunden, Sektorenkopplung, Stromerzeugung, Wärmeerzeugung

Beschreibung: Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine energieeffizientes Konzept, bei dem gleichzeitig elektrische und thermische Energie in einer kompakten Anlage erzeugt wird. Im Vergleich zu konventionellen Strom- und Wärmeerzeugern wird die anfallende Abwärme bei dem Stromerzeugungsprozess nicht ungenutzt an die Umgebung abgegeben, sondern zur Erhitzung von Warmwasser oder Beheizung von Gebäuden genutzt.

Im Kilowattbereich werden Blockheizkraftwerke (BHKW) auf Basis der KWK für Gebäude eingesetzt. Die Auslegung und Dimensionierung des BHKWs im einzelnen Gebäude richtet sich nach dem Tagesverbrauch. Da die meisten kleinen BHKWs in Gebäuden eingebettet sind, wird der Energieverlust beim Transport vermieden. Die Motoren in BHKWs können mit allen fossilen oder regenerativen Brennstoffen betrieben werden. Statt eines Motors kann auch eine Brennstoffzelle als Erzeuger des KWK-Systems mit kleiner Leistung eingesetzt werden, in der durch einen chemischen Prozess Wasserstoff mit Sauerstoff durch „kalte Verbrennung“ zu Wasser umgewandelt wird, wobei Wärme und Strom entstehen. Der gesamte Systemwirkungsgrad beträgt 80-90 %.

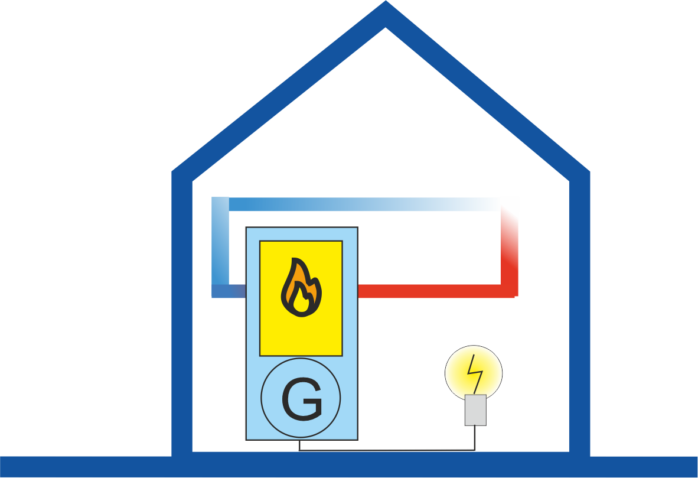

Anlagenschema:

Vorteile: Da KWK-Anlagen Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen, wird der Brennstoff besser ausgenutzt. Dadurch werden Brennstoffkosten und CO2-Emissionen eingespart. Außerdem werden durch die dezentrale Aufstellung in unmittelbarer Nähe des Verbrauchers Transportverluste vermieden, was ebenfalls zu Einsparungen bei Kosten und CO2-Emissionen führt. Eine präzise Auslegung und Steuerung gewährleisteten einen effizienten Betrieb. Überschussstrom kann entweder lokal in einer Batterie gespeichert werden oder ins Netz eingespeist und vergütet werden.

Nachteile: Generell werden KWK-Anlagen in Gebäuden wärmegeführt betrieben und so ausgelegt, dass ein zusätzlicher Wärmeerzeuger zur Abdeckung von Spitzenlasten nötig ist. Dadurch wird gewährleistet, dass die KWK-Anlage eine möglichst hohe jährliche Betriebsstundenzahl erreicht. Die Investitions- und Wärmegestehungskosten für KWK-Anlagen sind im Vergleich zu Gasheizungen höher. Trotz der staatlichen Förderprogramme wie KWKG können sie in Ein-/Zweifamilienhäusern nur geringe Wirtschaftlichkeit erbringen.

Mögliche Erweiterungen: Bei einem höheren Stromverbrauch, kann die Wärmeerzeugung der Anlage den Wärmebedarf temporär übersteigen, wobei die überschüssige Wärme in einem Warmwasserspeicher gespeichert werden kann. In Zeiten mit hohem Wärmebedarf, aber geringem Strombedarf kommt der zusätzliche Wärmeerzeuger, z.B. Heizkessel, zum Einsatz. Wenn die KWK-Anlage aus Brennstoffzellen besteht, muss mindestens ein Pufferspeicher zur Zwischenspeicherung der Wärme ausgelegt werden, da Brennstoffzellen möglichst wenig an- und ausgeschaltet werden sollten.

Geschäftsmodelle:

- Contracting

- Anlagenverkauf und Installation

- Betrieb

- Wartung

Fördermöglichkeiten: