Kalte Nahwärme

Konzept

Stichworte: Erneuerbare Energie, Abwärme, dezentrale Wärmeversorgung, erneuerbare Wärme, Wärme, Trinkwarmwasser, EFH, MFH, Gewerbe, Industrie, effiziente Klimatechnik, 5GDHC, Wärmepumpe, Endkunde, Geothermie, Wärmenetz, Sektorenkopplung, Quartier

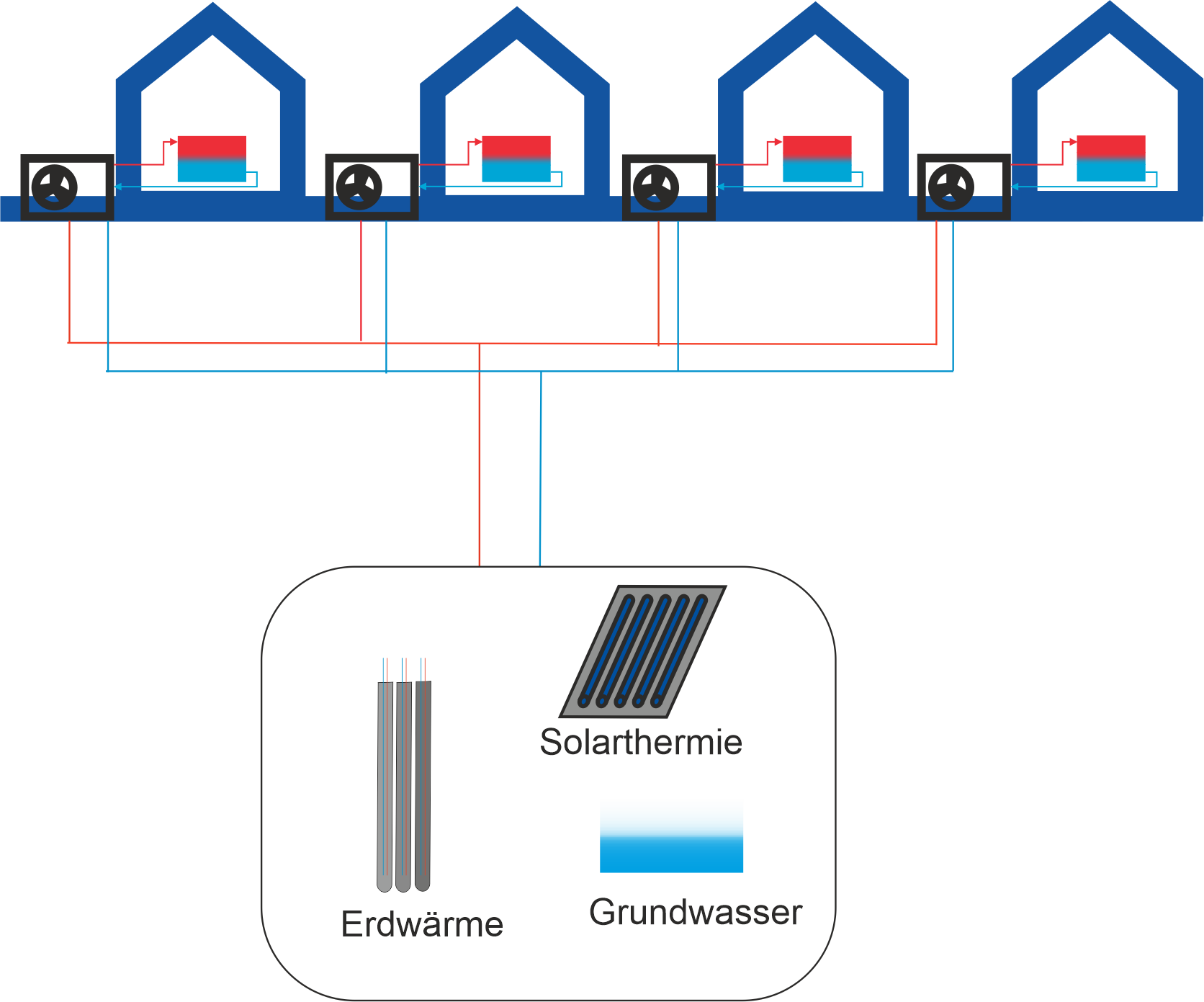

Beschreibung: Kalte Nahwärmenetze sind intelligente Wärmenetze, die mit niedrigen Temperaturen nahe der Umgebungstemperatur (normalerweise bei 10-25°C) arbeiten. Im kalten Nahwärmenetz wird die aus Grundwasser oder von regenerativen Wärmequellen gewonnene Umweltwärme zu den Gebäuden transportiert, sodass die Wärmeverluste auf einem niedrigen Niveau liegen.

Kalte Nahwärmenetze sind ebenfalls unter dem Begriff Wärmenetze der 5. Generation (5GDHC) bekannt. Die an 5GDHC angeschlossene Gebäude beziehen nicht nur Wärme, sondern auch Kälte aus dem Netz. Die kalten Nahwärmenetze ermöglichen die gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Kälte. Da die Betriebstemperatur nicht für Warmwasser- und Heizwärmeproduktion ausreicht, wird die Temperatur dezentral im einzelnem Gebäude mittels Wärmepumpe auf 35-60°C angehoben. Auf die gleiche Art und Weise kann das System mit umgekehrtem Betrieb auch Kühlungen von Gebäuden realisiert. Die hierbei entstehende Abwärme wird ins Netz zurückgespeist und dient der Regeneration der Wärmequelle. Die Endkunden sind in dem Fall nicht nur Verbraucher, sondern auch Erzeuger. Dies wird häufig als Prosumer (Kombination von Consumer und Producer) bezeichnet. Unterschiedliche Lastprofile für verschiedene Prosumer ermöglichen ein Gleichgewicht zwischen Wärme- und Kältebedarf. Der Einsatz von kalten Nahwärmenetzen eignet sich daher gut für Gebiete mit einer Vielzahl von Bebauungstypen (Wohngebäude, Supermärkte, Krankenhäuser etc.), die sowohl Wärme als auch Kälte benötigen. Mit einem solchen Ausgleich zwischen den Verbrauchern kann die Effizienz weiter gesteigert werden.

Anlagenschema:

Vorteile: Nahwärmenetze bieten allgemein eine Möglichkeit, die lokale Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen und diese selbst zu betreiben. Je nach lokaler Verfügbarkeit können unterschiedliche regenerative Wärmequellen, wie z.B. Abwärme, Geothermie, Solarthermie etc., eingesetzt werden. Aufgrund des geringen Temperaturunterschieds benötigen die Wärmerohrleitungen und Speicher keine Wärmedämmung, um den Wärmeverlust extrem gering zu halten. Dies reduziert die Anschaffungskosten und den Wartungsaufwand. Für den Netzbetreiber ist das wirtschaftliche Risiko somit gering. Durch den geringen Primärenergiefaktor können KfW-Standards für die Gebäude einfach erreicht werden, sodass der Anschluss an das Netz für Kunden sehr attraktiv ist.

Nachteile: Für jedes Gebäude muss mindestens eine Wärmepumpe angeschafft werden, die das Nahwärmenetz als Wärmequelle nutzt und einen Stromverbrauch aufweist. Die Durchmesser der Rohrleitungen und die Leistung von Pumpen ist größer als die in traditionellen Wärmenetzen, da wegen der geringen Temperaturdifferenz große Volumenströme notwendig sind, um ausreichende Energiemengen zu transportieren. Daher lohnt sich kalte Nahwärme nur für sanierte Gebäude mit ausreichend geringer Vorlauftemperatur des Heizungssystems.

Mögliche Erweiterungen:

Der Einsatz saisonaler Wärmespeicher und Pufferspeicher zwischen den Verbrauchern ermöglicht eine Betriebsflexibilität der Wärmepumpe. Wird Strom aus einer Photovoltaikanlage zum Betrieb der Wärmepumpe genutzt, wird der Autarkiegrad des Gebäudes durch die dezentrale Wärmespeicherung weiter erhöht und gleichzeitig der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung erhöht.

Geschäftsmodelle:

- Contracting

- Anlagenverkauf und Installation

- Planung, Bau und Betrieb

- Wartung

Fördermöglichkeiten: