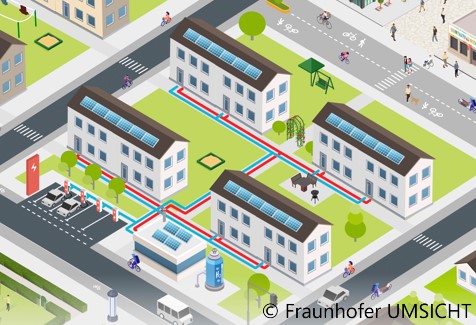

Nahwärme im Quartier

Thema

Stichworte: Wärmeversorgung, Wärmenetz, Kältenetz, Quartier, Kommunen, Wärmesektor, Solarthermie, PV, Erneuerbare Energien, Geothermie, Energiewende

Beschreibung:

Ein Nahwärmenetz besteht aus einer zentralen Heizanlage, die ein bestimmtes, begrenztes Gebiet, z.B. einen Stadtteil mit Wärme versorgt. Auf diese Weise kann die Warmwasserversorgung kostengünstig und effizient, mit geringen CO2-Emissionen durch erneuerbare Energien, geleistet werden. Die Wärme wird über kurze Distanzen an die Verbraucher weitergegeben. Für Nahwärmesysteme eignen sich erneuerbare Energiequellen und die Wärmequelle kann leicht verändert werden. Nahwärmenetze werden z. B. aus Wärme von Blockheizkraftwerken, aber auch aus Solarthermie-Anlagen oder Erdwärmepumpen gespeist. Es wird in warme und kalte Nahwärme unterschieden.

Nahwärme wird im Unterschied zur Fernwärme in kleinen, dezentralen Einheiten realisiert und bei relativ niedrigen Temperaturen übertragen. Sind die Leitungen zur Verteilung der Wärme länger als einige hundert Meter, gilt es in der Regel als Fernwärmesystem. Es gibt jedoch keine klare Abgrenzung zwischen Nahwärme und Fernwärme.

Warme Nahwärme:

Bei der warmen Nahwärme wird das Wasser in einer zentralen Wärmeerzeugungsanlage auf ca. 70°C bis 90°C erwärmt, welches dann über ein Rohrleitungsnetz zu den einzelnen Abnehmern geleitet wird. Die Übergabe der Nutzwärme an den Verbraucher erfolgt in der Hausübergabestation. Die Wärme befindet sich dann im hausinternen Verteilungssystem und wird für Warmwasser und zum Heizen verwendet. Die Rücklauftemperaturen liegen typischerweise zwischen 30°C bis 60°C.

Die zentrale Heizungsanlage kann unterschiedlich betrieben werden. Die Wärme kann durch Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen (vorzugsweise mit erneuerbaren Stromquellen), Pellet- oder Holzhackschnitzelöfen, Heizkessel oder durch erneuerbare Wärmequellen wie Solarthermie oder Tiefengeothermie (Bohrtiefe ab 400m) bereitgestellt werden.

Kalte Nahwärme

Bei kalter Nahwärme wird das Wasser bei einer Temperatur von etwa 10°C und über eine Ringleitung zu den Verbrauchern geführt. Bei dem Verbraucher wird die Temperatur durch Wärmepumpen auf die gewünschte Temperatur angehoben. Kalte Nahwärme kann zum Heizen und Kühlen von Gebäuden genutzt werden. Die Wärme kann durch Abwärme, oberflächennahe Geothermie oder Solarthermie bereitgestellt werden.

Bei dem Beispiel der oberflächennahen Geothermie als Wärmequelle einer Wärmepumpe, werden Bohrungen in die Tiefe realisiert. Diese Bohrungen können mehrere Hundert Meter tief gehen, aus genehmigungsrechtlichen Gründen sind diese, insbesondere bei Einfamilienhäusern, jedoch häufig auf 100 Meter begrenzt. In die Bohrungen werden Sonden verlegt, die mit einem Trägermedium, wie z. B. Wasser, gefüllt sind. Das Trägermedium erwärmt sich und wird zu den Gebäuden gepumpt. Dort wird es über die Wärmepumpe weiter erwärmt und die Wärme an das gebäudeinterne Verteilungssystem weitergegeben. Statt Erdwärmesonden können auch Erdkollektoren verwendet werden, die in geringerer Tiefe (z.B. 1,5 m) in der Fläche verlegt werden. Das Trägermedium ist dabei im Normalfall ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel und es fällt ein großer Flächenbedarf für den Erdkollektoren an, welcher in den meisten Fällen zweimal so groß wie die zu beheizende Fläche ist.

Vorteile für Quartiersversorgung:

Ein Vorteil der ganzheitlichen Quartiersversorgung ist, dass eine sichere Wärmeversorgung durch die lokale Nutzung von regenerativem Quellen ermöglicht wird. Die Wärmeversorgung von Quartieren ist häufig günstiger und nachhaltiger als eine Einzelgebäudeversorgung und der Bedarf der verschiedenen Verbraucher kann effizienter organisiert werden.

Für Verbraucher ist eine Beteiligung in einem Nahwärmenetz vorteilhaft, da die Kosten der Anschaffung eines zentralen Heizungssystems auf alle beteiligten Haushalte aufgeteilt werden. Es entfallen auch Kosten für Schornsteine, separate Anschlüsse für Gas oder andere Rohstoffe, der Raum für die eigene Heizungsanlage, die eigene Heizanlage selbst und Installations- und Wartungskosten. Wartungsarbeiten und die Brennstoffbeschaffung sind nur für die zentrale Heizungsanlage nötig.

Systeme zur Nahwärmeerzeugung sind sehr flexibel nach- oder umrüstbar und können leicht auf zukunftsorientierte und umweltfreundliche Brennstoffe verändert werden. So sind auch die Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) und der Energieeinsparverordnung (EnEV) leicht einzuhalten.

Nachteilig ist, dass für die Nutzung von Nahwärmenetzen erst eine zentrale Heizanlage, Wärmetauscher, ein Rohrleitungssystem und neue Anschlüsse bei den Verbrauchern errichtet werden müssen, welche hohe Investitionskosten haben. Die Kosten der Anlage werden jedoch durch alle Verbraucher geteilt und es ist effizienter und sparsamer, als in jedem Haus eine eigene, separate Heizanlage zu bauen.

Ein weiterer Nachteil besteht in den Wärmeverlusten durch den Transport von der zentralen Anlage zu den Verbrauchern.

Spezifische Vorteile:

Bei der kalten Nahwärme ist es vorheilhaft, dass durch die niedrigen Temperaturen die Rohrleitungen keine Isolierung benötigen und Leitungsdistanzen von bis zu zwei Kilometern möglich sind. Außerdem können die Häuser im Sommer gekühlt werden. Nachteilig ist, dass die Wärmepumpen mit Strom betrieben werden und es nur nachhaltig ist, wenn dieser aus erneuerbaren Energien kommt.

Aktuelle Fragestellungen & Herausforderungen

Zu aktuellen Fragestellungen gehört die Frage, welche Gebiete sich für eine Quartiersversorgung über Wärmenetze eignen und in welchen Gebieten Einzelgebäudelösungen sinnvoller sind. Diese Frage sollte im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung adressiert werden.

Eine Herausforderung ist auch die Frage, wie bestehende Netze transformiert und Bestandsquartiere erschlossen werden können. Auch die Ausgestaltung von Prosumer-Konzepten, bei denen die Verbraucher selbst flexibel Wärme-Einspeisungen tätigen, muss weiter untersucht in der Praxis umgesetzt werden.

Technologien:

- Dezentrale Wärmepumpe

- Zentrale Wärmepumpe in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe

- Solarkollektoren dezentral in Wohngebäuden

- Solarkollektoren zentral in Wärmenetzen

- KWK dezentral in Wohngebäuden

- KWK zentral in Netzen und Industrie/Gewerbe

- Brennstoffzelle

- Heizkessel zentral in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe

- Heizstab

- Elektrodenkessel

- Tiefe Geothermie

- Wärmespeicher Gebäude

- Fernwärme- und Quartierswärmespeicher

- Saisonaler Speicher